|

05.07.2011

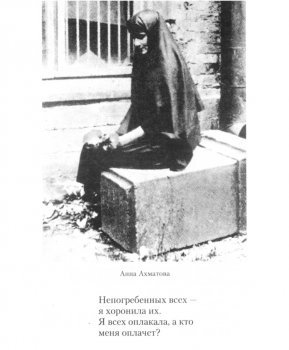

Слово об Анне Ахматовой, духовном чаде двух старцев — преподобного Нектария Оптинского и схиепископа Нектария Русского

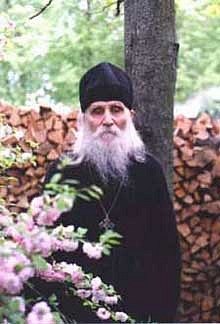

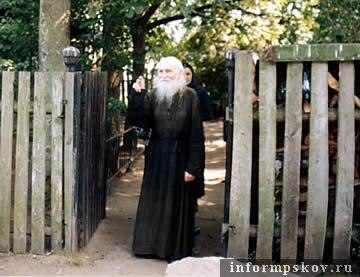

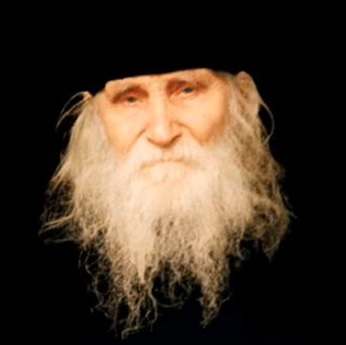

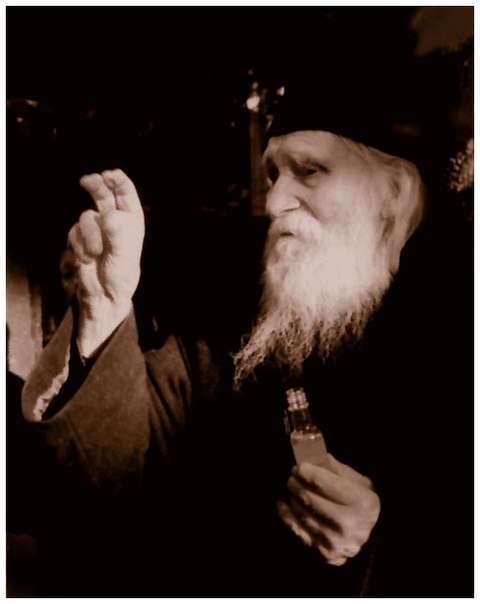

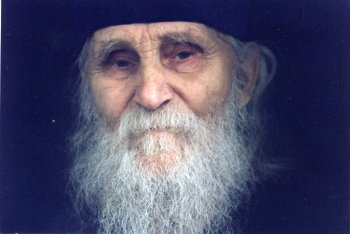

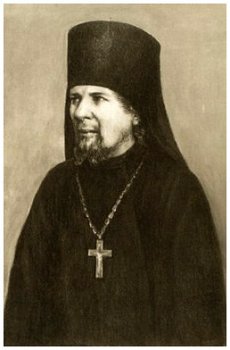

В 45-ю годовщину со дня кончины русской православной поэтессы Анны Андреевны Ахматовой (1889 + 1966) как-то пронзительнее и ярче, как-то по-особенному ясно звучат для нас ее стихи из далекого 1914 года, не публиковавшиеся в прижизненных сборниках. Я любимого нигде не встретила, Стихи теперь уже оттуда, из мира горнего, привнесенные Святым животворящим Духом и воспринятые духом человека, прозревающего свой необычный путь. Тем сладостнее и утверди-тельнее звучат для нас сегодня неоспоримые слова Старца Николая (Гурьянова), тайновидца многих душ, прибегавших к нему за утешением: «Я хорошо знал Анну Ахматову. Она монахиней была. Великая страдалица и молитвен-ница. Прозорливая старица-провидица... Бога любила, и Он ее слышал и многое ей открывал. Очень честная и правдивая душа у нее была. Покаяние глубокое. Монахиня.» (Схимонахиня Николая «Царственная птица взывает к Богу», М.: Русский Вестник, с. 149). В таинственной жизни А. А. Ахматовой, рабы Божией Анны - так определил ей Господь - было несколько человек, носивших победительное имя Святителя Николая, Мир Ликийских чудотворца. Боговенчанный супруг, православный поэт и воин Николай Гумилев, мистический друг, поэт и литературовед Николай Недоброво, довольно рано отошедшие ко Господу, и. Старец Николай (Гурьянов) - в тайной схиме Епископ Нектарий. Даже отпевали Анну Андреевну, как дочь морского офицера, в Морском Никольском Соборе Петербурга. Как записала со слов Старца его верная келейница матушка Николая (Гроян): А. А. Ахматова «была знакома с отцом Николаем, прибегала к его молитвенному покрову и не раз встречалась с ним в Петербурге <...>. Они переписывались. Анна Андреевна исповедовалась у отца Николая, даже в письмах.». Батюшка несказанно скорбел, по свидетельству матушки, что у него выкрали в 70-е годы ХХ века на острове Талабск из кельи письма Ахматовой к нему. Когда же возникло это духовное родство, это полное сакрального смысла знакомство между прозорливым Старцем Николаем и рабой Божией Анной, которая была старше его на 20 лет? Возможно, что и в конце 20-х годов в Петрограде, когда повсюду уже рушился привычный Русский Миръ, и юный инок, не страшась, подобно Иоанну Крестителю, да и своему Небесному заступнику - Святителю Николаю, обличал деяния сатанистов-разрушителей. Считанные годы отделяли Батюшку от рокового 1929-го, когда он «стал переезжать из санатория в санаторий», из тюрьмы в тюрьму. Книги же Анны Ахматовой, которую К. И. Чуковский называл «последним и единственным поэтом православия» («Две России», 1921), еще издавались. И все еще были доступны читателю и ее «Белая стая» (1917), и ее «Подорожник» (1921), и ее «Аппо Domini» (1921). До 1925 года, когда вступила в силу закрытая Резолюция ЦК, запрещающая публикацию ее стихов. Если предположить, что именно незадолго до ареста Старца Николая произошла судьбоносная встреча этих двух русских людей, пусть и на короткое время, то вполне был бы оправданным и вопрос: что их сближало? Первое и главное, это, несомненно, Царская Россия, имперская культура, к коей имели честь принадлежать и Старец, и Поэт. Второе, предначертанный обоим жребий духовного писательства, странничества и те Кресты, что Господь дал каждому из них понести в земной жизни во имя личного Спасения. Причем, именно на этих путях крестных Старцу и Поэту суждено было встретиться для того, чтобы одному - благословлять на стойкость и терпение, а другой, будучи духовно окормляемой, выпестовать свое, «победившее смерть Слово». Слово Жизни. В тяжелом 1925-ом, начинающая осознавать бесконечный ужас потерь, Анна Ахматова напишет: Так просто можно жизнь покинуть эту, Знала ли она тогда, что этот, во Духе открытый ей образ жизни, этот вид крестоношения русского поэта-сладкопевца середины 20-х годов, лишь предвосхищает путь, еще более мучительный, который станет для самой Ахматовой подобно длительной, растянувшейся на годы пытке. ...Наградили меня немотою, Напишет она, словно подводя итог своим скорбям, в 1959-ом. Эти строки свидетельствуют несомненно еще об одном общем подвиге Старца и Поэта, подвиге юродства, подвиге нищелюбия, подвиге ношения риз хулы и напраслины. До самого смертного часа. Впрочем, и посмертно -тоже. Тема нищелюбия, в раскрытии которой ярко отразился религиозный характер исканий Поэта, появляется в творчестве Анны Андреевны уже в книге «Четки», где голосом «человека Божьего», нищего странника, пророчествует сама Ахматова: Или: Чуткий современник Ахматовой, поэт Мандельштам, увидев в ее духовном образе нечто большее, чем было принято замечать мифотворцами, написал: Как черный ангел на снегу, А прозорливый Старец Николай, вспоминая Анну Андреевну, говорил о ней так: «Жизнь ее была целеустремленной, всегда к Богу, к Небу. Ее творчество было пророческим служением, оно оказывало огромное благодатное влияние на души людей во времена безбожия». (Схимонахиня Николая «Царственная птица взывает к Богу», с. 153). Поистине, у нее перед Богом и русским читателем была своя, особая миссия. Если дворянство, к которому принадлежала Ахматова, как сословие, считалось «цветом» русского общества (вспомните слова Цветаевой: «Люблю дворянство и народ - цветение и корни!»), то небесный оттенок этому собранию кринов благоуханных, безусловно, могли сообщить только те, кто нес в себе и исполнял заповеди дворянского благочестия: был молитвенным, милосердным, жертвенным. Уже с первых веков христианства на Руси история возложила на представительниц высшего круга подвиг суровый -«аристократическую ответственность за судьбу древнего идеала христианской женственности», иными словами - «стоять свечою на подсвечнике и светит всем в доме» Монахиня Досифея (урожд. кн. Тараканова), святая благоверная княгиня Анна Кашинская, блаженная Ксения Петербургская, игуменья Спасо-Бородинской обители Мария (Тучкова)... Список может быть намного длиннее, но сегодня мы вычленим из него только одно имя - А. А. Ахматовой, вполне справившейся с возложенной на нее ответственностью. Преподобный Симеон Новый Богослов учит, что святые взаимно связаны друг с другом неразрывной небесной силой. «<...> святые, будучи соединяемы Союзом Святого Духа, подобно Ангелам, образуют золотую цепь, в которой каждый, как звено, соединяется с предыдущим святым посредством веры, добрых дел и любви». То есть, уже при жизни святые люди - старцы - как бы «передают» нас друг другу, по мере возрастания нашей нужды в духовном руководителе. Так было и в жизни А. А. Ахматовой. Прежде, чем исповедоваться молитвенному Старцу Николаю (Гурьянову), в тайной схиме Епископу Нектарию, «Анна Сретенская», как называла себя поэтесса, припала к ногам одного из последних Оптинских старцев, Нектарию (Тихонову), чье мирское имя было также Николай. Словно предчувствуя встречу с ним, или с кем-то другим, более высоким по духовному званию, Ахматова в 1914-ом написала пророческие и лишь на первый взгляд «странные» стихи, и отправила их мужу, Н. С. Гумилеву, в письме из Слепнева: Подошла я к сосновому лесу, А до встречи со Старцем Нектарием Оптинским оставалось каких-нибудь восемь лет. Впрочем, и все остальное, о чем написала Поэт в этом стихотворении, также сбылось. И смертельная, но отступившая болезнь, и жизнь по чужим углам, и блаженная кончина в доме, на фронтоне которого было выбито столь для неё привычное: «Бог хранит всё». А. А. Ахматова навсегда оставила в своем сердце добрые и утешные воспоминания об Оптиной пустыне, свет которых наполняет и ее «Причитание» («Господеви поклоните-ся во Святем дворе Его»), и «Северные элегии» («А в Оптиной мне больше не бывать. »), и «Предсказание» («Видел я тот венец златокованый.»). Когда Старец Нектарий, окормлявший к 1922 году и поэтессу Надежду Павлович, и художника Льва Бруни, и его супругу - Нину Бальмонт, и артиста Михаила Чехова, прочитал стихи Ахматовой «Повсюду клевета сопутствовала мне», опубликованные в альманахе «Феникс», он сказал Л. А. Бруни: «Она достойна. и праведна... приехать в Оптину пустынь... Тут для нее две комнаты есть свободные» (Схимонахиня Николая «Царственная птица взывает к Богу», с. 150)... Бесспорно, все то, что прикровенно открыл Старец Нектарий (Тихонов) алчущей правды рабе Божией Анне, нашло отражение и в ее творчестве. К примеру, вот как, по воспоминаниям одного из духовных чад Старца, он говорил об Искусстве: «В мире есть светы и звуки. Художник, писатель кладет их на холст или на бумагу и этим убивает. Свет превращается в цвет, звук в надписание. Картины, книги, ноты - гробницы света и звука, гробницы смысла. Но приходит зритель, читатель - и воскрешает погребенное. Так завершается круг искусства. Но так с малым искусством. А есть великое, есть слово, которое живит и умерщвляет, псалмы Давида, например, но к этому искусству один путь - путь подвига» (Митрополит Вениамин (Федченков) «Божьи люди», М.: Отчий дом, с. 164). А о Фаворском, преображающем всё вокруг, свете: «Это такой свет, когда он появляется, все в комнате им полно, - и за зеркалом светло, и под диваном... и на столе каждая трещинка изнутри светится. В этом свете нет никакой тени». За 10 лет до встречи со Старцем Нектарием Оптинским 23-летняя и в общем-то ещё благополучная Анна Андреевна, путешествовавшая в то время по Италии, написала очень созвучные сказанному иеромонахом Нектарием строки: В этой жизни я немного видела, Именно способность видеть духовным оком этот Свет и привела Поэта, желавшего понять Промысел Божий о себе, в Оптину пустынь. Людмила СКАТОВА (продолжение) Русский Вестник Голосуем  0 0 0 01

Поделиться:

Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!! |

|

Акафист

Новое на сайте

Опрос

Верители Вы в святость Николая Гурьянова

|

|

|

Copyrights © 2009. talabsk.ru |

Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на сайт.

Powered by 2007-2018 © talabsk.ru Все права защищены. |