|

05.07.2011

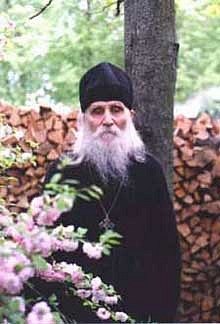

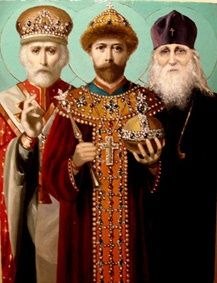

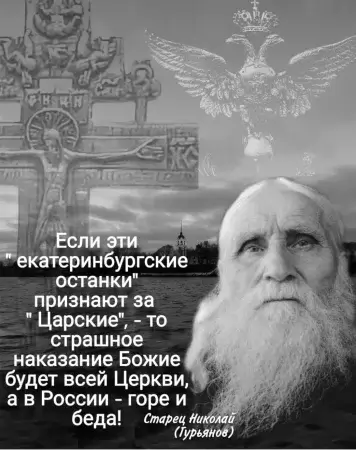

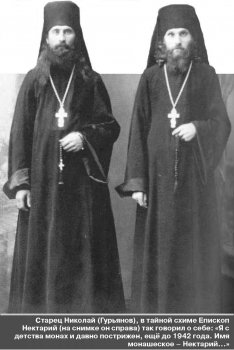

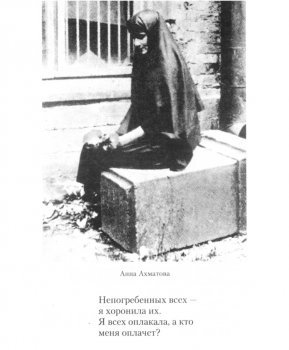

Один из современников А. А. Ахматовой вспоминал: «Там, в ее комнате (имеется в виду комната в Слепневском имении ее свекрови А. И. Гумилевой), висела большая икона Христос в темнице. А над диваном - небольшой портрет Николая I. Не как у снобов в Петербурге - почти как экзотика, а просто серьезно по-Онегински («Царей портреты на стене»)». Вот и еще одна из граней, духовно сближающая А. А. Ахматову с современными ей молитвенниками и заступниками. Православными Батюшками, Бога и Царя славить заповедавшими русским людям. Возможно, что пострижение в монахини - тайное, конечно, в те «баснословные» года произошло именно в Оптиной пустыне буквально накануне ее закрытия. И это не была воля самого Поэта. Таково было благословение преподобного Старца Нектария, объявившего А. Ахматовой волю Божию. А на уста при этом была наложена печать молчания, как это бывает с тайными монахинями в миру. В 1928 году умирает оптинский Старец Нектарий, великий прозорливец, а в 1929-ом в Петрограде арестовывают Старца Николая (Гурьянова), кому еще предстояло, по Божьем явлению, принять и епископский тоже тайный, сан, и это повторяющееся и радостное в жизни Ахматовой имя - Николай Нектарий. Анна Андреевна остается без духовного руководителя, но не без молитвенника. И вот здесь мы находим немало перекличек в тех «жемчужинах Духа», что оставили нам Старец и Поэт. И, прежде всего, они смыкаются на теме Святых Царственных Мучеников. «ИЗ-ПОД КАКИХ РАЗВАЛИН ГОВОРЮ...» Последние годы жизни Старец Николай (Гурьянов) молитвенно, во Духе, общался и с Государем Мучеником Николаем Александровичем, и с Государыней Мученицей Александрой Феодоровной, любил особой любовью «царскосельского ягненка Алексия» - жестоко убиенного Наследника Русского Престола. Он горячо просил всех молиться Им за Россию, за восстановление Царства Русского во главе с Царем, и очень скорбел, неся бремя страшных видений, которые были открыты ему еще в 9-летнем возрасте, когда он оказался «самым маленьким» в Ипатьевском подвале со всеми истязаемыми там Царственными Романовыми и Их верными слугами. А Анна Андреевна на заре еще, казалось бы, благополучной своей юности, возвратясь из Киева в Царское Село, воспроизвела такую картину в стихотворении 1910 года: Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой И с запахом священных роз... О том, что «русские принцессы» были пережжены до пепла и «выпиты» с вином, признавался ещё бывший думец, Старец Николай (Гурьянов), в тайной схиме Епископ Нектарий (на снимке он справа) так говорил о себе: «Я с детства монах и давно пострижен, ещё до 1942 года. Имя монашеское - Нектарий...» свидетельствовал прикровенно: Но ведь было и еще одно откровение Поэта (1936): И снова черный масляничный вечер, О, эти сокровенные знания царскоселки не могут не заставить задуматься! Недаром же, по линии матери, Инны Эразмовны Стоговой, Анна Ахматова происходила из рода бояр Мотовиловых, ярким представителем которого был и служка Матери Божией и убогого Серафима Саровского Николай Александрович Мотовилов. Вослед ему Ахматова несла, как послание, скорбную весть русскому народу об уничтожаемых отечественных святынях, слово памяти о добром Царском имени. Именно ее устами заговорит со временем верная Христу Русская Церковь, расхищаемая и изничтожаемая. «Если не будет памяти у народа, - предупреждал Старец Николай (Гурьянов), - все сотрется. Душа окаменеет... И тогда наступит полное забвение, незнание, равнодушие». И еще Старец повторял, как духовный наказ, слова Св. Игнатия Кавказского: «Никогда не уклоняйтесь от свидетельства об Истине, как бы вас ни мучили и ни давили; если христиане будут молчать, то возгласят камни - события». Когда же, хочется добавить, христиане перестают приходить к Божественной литургии, то другие обедни посещают» их и заставляют подниматься до зари: Подымались, как к обедне ранней, Но в этих словах сквозит не осуждение Поэта, а сочувствие и сострадание к этому любимому Ахматовой «хору» нищих и обездоленных, помыкаемых антихристианской властью. И здесь вновь сближение со Старцем Николаем, с Царской Русью, стоявшей в бесконечных очередях под Питерскими «Крестами». Через них прошел и наш дорогой Батюшка. Творчество Поэта в 40-е годы, как нельзя лучше, демонстрирует сочетание событий земной жизни со знаменьями горнего мира: Уложила сыночка кудрявого В этом стихотворении звучит уже привычный для нас в творчестве Ахматовой лейтмотив о Граде Китеже, скрывшемся пред очами врагов Божьих в глубинах озера Светлояр, но взывающим оттуда голосом правды. Так и сама Анна Андреевна. «МНЕ БЫ СНОВА МОЙ ЧЕРНЫЙ ПЛАТОК» Она овдовела в 1921 году (венцы брачные, «царские, мученические» она разделяла только с Н. С. Гумилевым, расстрелянным богоборческой властью, а посему и осталась до конца дней его подлинной вдовой!). И подобно своей тезке - тверской землячке благоверной княгине Анне Кашинской, также вдовствующей, потерявшей в Орде супруга и двух сыновей, - была призвана нести нелицемерно выпавший на ее долю крест и сохранять веру Православную, память о величии России Царской. Не случайно же, Ахматова родилась 23 июня, почти в канун того дня, когда Церковь празднует Обретение мощей благоверной княгини Анны Кашинской... Тема Града Китежа в поэзии Ахматовой - это все то же соединение русских чаяний прошлого - в «годину смуты роковой» - с духовными чаяниями нынешних поколений, венцом которых, безусловно, является Императорская Россия. Без нее и вне ее мы всегда только сироты и нищие. Эту Россию духовно воплощал на острове Талабск до 2002 года смиренный Старец Николай (Гурьянов), тот «святитель из кельи », о ком так пророчески писала Ахматова в 1914-ом. Впрочем, были на острове и внешние проявления Града Китежа. Это израненные теперь посреди вод Царские врата, Никольский храм, старинное кладбище с часовней Анастасии Римляныни, да келейка светозарного Батюшки, где когда-то находили себе приют и молитвенное внимание Старца письма А. А. Ахматовой и где так чувствуется воздействие недоброй руки в наши дни. Все там - не от духа Старца, не от духа боготворимой им Царской России. И имя его, как и имя Поэта все чаще покрывают лукавыми измышлениями различные современные литераторы. Как покрывают ими и имена Царские. С каждой новой книгой, не признающей ритуальный характер убийства Святых Царственных Мучеников и продолжающей хулить и опытного странника, пророка и Царского друга, Григория (Нового), и Грозного Царя Иоанна Васильевича. А, между прочим, родовую вотчину последнего - село Коломенское - Анна Андреевна посещать, когда бывала в Москве. В 60-е годы она писала одному из своих корреспондентов: «Как я завидую Вам в Вашем волшебном Подмосковии, с какой тяжелой горечью вспоминаю Коломенское, без которого почти невозможно жить, и Лавру.». А своему товарищу по переводам иностранной поэзии А. Найману, гулявшему как-то там и посетившему древнюю Вознесенскую церковь, где в 1917 году была обретена чудотворная икона Божией Матери «Державная», она со знанием дела сказала: «А вы заметили, какая она внутри крохотная? Какой, стало быть, маленький был у Грозного Двор?». В журнале «Новая жизнь» за 1922 год, некий Н. Алексеев, рецензируя сборник Ахматовой «Anno Domini», писал, явно ерничая: « <...> в своей последней книге стихов А. Ахматова неузнаваема. Тут нет ни четкости, ни прежних ярких образов. Это не книга стихов, а скорее молитвенник, да и внешностью и размером она его напоминает. Поэтесса из «дома Искусства» отправляется в монастырь молиться за чью-то грешную душу.». Другой рецензент - Г. Лелевич в статье об Ахматовой (журнал «На посту», 1923), вообще, в духе того времени, не скупится на «эпитеты»: «<...> к двум основным мотивам творчества Ахматовой - эротике и мистике, война присоединила третий мотив - мистический национализм». Что ж, рецензенты не совсем и не правы. Уже незадолго до смерти Ахматова признается все тому же А. Найману («Рассказы об Анне Ахматовой» М.: ЭКСМО, с. 83): «Поверьте, я бы ушла в монастырь, это единственное, что мне сейчас нужно. Если бы это было возможно». В этих осторожных словах сквозит ответственность Поэта-христианина перед лицом Всевышнего и понимание того, что «никто не приемлет чести сам по себе, только званный от Бога». Вероятно, что и благословения от ее Старцев на жизнь в монастыре не было. А тайну своей бессмертной души, своих духовных переживаний в связи с этим Анна Андреевна унесла с собой в Вечность. Но у нас все-таки остается святое и бесценное свидетельство Старца Николая, в тайной схиме Владыки Нектария: «Какие у нас Светильники Веры! Повсюду... Я хорошо знал Анну Ахматову. Она монахиня была». Свидетельство, расставляющее всё на свои места. Людмила СКАТОВА Русский Вестник Голосуем  0 0 0 04

Поделиться:

Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!! |

|

Акафист

Новое на сайте

Опрос

Верители Вы в святость Николая Гурьянова

|

|

|

Copyrights © 2009. talabsk.ru |

Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на сайт.

Powered by 2007-2018 © talabsk.ru Все права защищены. |